(Bühnenbild von Emil Pirchan zu König Richard III. in der Regie von Leopold Jessner) Max Reinhardt gegen Leopold Jessner, später Fritz Kortner gegen Gustaf Gründgens, in jüngster Zeit dann Peter Zadek, Claus Peymann und Peter Stein gegen- und miteinander: Die Kämpfe um Werktreue und individuelle, oftmals radikal subjektive Aneignung eines (Musik-)Theatertextes wurden nicht erst seit 1968 immer wieder ausgefochten. Dieser Konflikt begannen schon vor 100 Jahren. Und die Anfänge des Regietheaters warten mit sensationell radikalen Bühnenbildentwürfen aus. Derzeit zu sehen im Theatermuseum München. (Von Klaus Kalchschmid)

(Deutsches Theatermuseum, München, 17. Juli 2020) 12. Dezember 1919: Premiere von Friedrich Schillers Wilhelm Tell im Preußischen Staatsschauspiel am Gendarmenmarkt in Berlin, Regie: Leopold Jessner, Bühne: Emil Pirchan. Laute Unmutsbekundungen zu Beginn der Szene in der „Hohlen Gasse“, Fallen des Vorhangs und ein wütender Hauptdarsteller des Tell, Albert Bassermann: „Schmeißt doch die bezahlten Lümmel hinaus!“ Der Tumult eskaliert, Kritikerpapst Alfred Kerr schreibt: „Parkettgäste riefen gegen sie hundertstimmig ‚Raus‘!!!‘“. Daraufhin entfernten Polizei und Logenschließer die „Raudaumacher“. War es wirklich nur die im Hintergrund komplett schwarz ausgeschlagene, radikal entrümpelte Bühne mit Stufen, die den Unmut von Teilen des konservativen Publikums auslöste, oder krakelten da rechtsnational gesinnte gekaufte Claqueure?

Der Vorfall geht in die Theatergeschichte ein als Protest gegen Regietheater

Jedenfalls ging der Vorfall in die Theatergeschichte ein als erster Fall von Protest gegen Regie im Theater. Auch Frank Wedekinds Marquis von Keith brachte Jessner kurz danach stilisiert auf die Bühne, noch radikaler war sein Richard III. durch eine Stufen- als Einheitsbühne, die, so der Regisseur, als „systematisches Mittel“ diente, „die Bühne von den Zufälligkeiten eines illusionsschaffenden äußerlichen Dekors zu befreien, und von nun an – als raum- und zeitlosen Schauplatz – eine Darstellung dienstbar zu machen, die ihre Gesetze lediglich aus dem innerlich Wesenhaften der Dichtung empfängt.“ Die „Jessner-Treppe“ wurde das Markenzeichen des Regisseurs. Mit ihr wurde Jessner auch karikiert.

Jessner kristallisiert ein Werk unter Preisgabe von Wärme und Farbigkeit

Max Reinhardt wiederum machte sich bereits 1910 einen illustren Namen mit König Ödipus von Sophokles in der Hofmannsthal-Bearbeitung oder ein Jahr später mit der Orestie, beides in der Münchener Musikfesthalle mit 3000 Plätzen, wo fast zur gleichen Zeit auch Mahlers 8. Symphonie uraufgeführt wurde. Später baute man in Berlin den Zirkus Schumann zum Großen Schauspielhaus um, das 5000 Zuschauer fasste.

Dort wurde 1911 der Jedermann von Hugo von Hofmannsthal in der Regie von Max Reinhardt uraufgeführt, neun Jahre bevor er am 22. August 1920, ebenfalls in Reinhardts Regie, die ersten Salzburger Festspiele eröffnete. Im gleichen Jahr inszenierte der Regisseur Büchners Dantons Tod als großes Spektakel in Berlin. Von 1924 bis 1933 leitete er das Theater in der Josefstadt in Wien und brachte dort 23 eigene Inszenierungen heraus. Eine Synthese der beiden Berliner Theaterleiter hat sich im Schauspieler – und späteren,

bedeutenden Regisseur – Fritz Kortner, der in der Ausstellung ebenfalls ausgiebig gewürdigt wird, vollzogen, schreibt der Schauspieler Martin Held (1908-1992): „Von Jessner kann man vielleicht sagen, es war sein Bestreben, die Kristallisierung eines Werkes zu geben. Also das Essentielle einer Dichtung, die Idee, ihr inneres Formgesetz herauszuarbeiten, worunter vielleicht manchmal bei seinen Inszenierungen die Wärme, die Farbigkeit litt. Diese Farbigkeit und diese Fülle der Phantasie und all das, was man gemeinhin mit ‚Theater‘ bezeichnen könnte, brachte Kortner von Reinhardt mit.

Bühnenbild-Entwürfe geben Raum für die Fantasie wie vor hundert Jahren

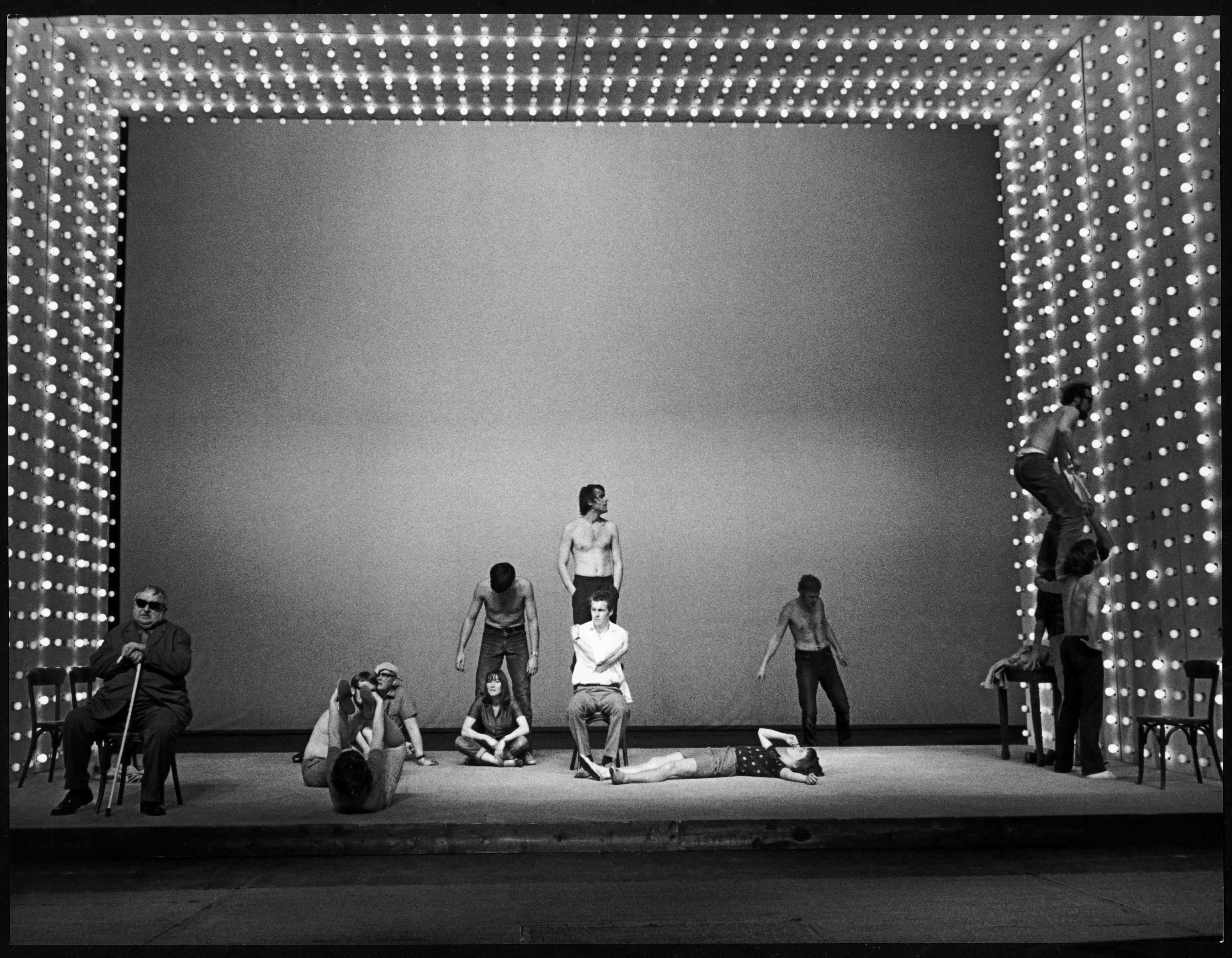

Der große Raum im ersten Stock bildet das Herz der Ausstellung „Regietheater. Eine deutsch-österreichische Geschichte“. Mit zwei Monaten Verspätung wurde sie eröffnet. Und eigentlich sollte sie auch in Wien gezeigt werden. Sie ist nun neun Monate in München zu sehen. Gerade jetzt, wo so viele Theater und Opernhäuser gar nicht oder nur rudimentär spielen können, erweckt und befriedigt sie große Lust auf den Geist und die Sinnlichkeit von Schauspielkunst auf einer Bühne. Da sind Dutzende Bühnenbild-Entwürfe eng gehängt. Pro Inszenierung meist vier bis sechs – und geben der Fantasie Spielraum, wie vor fast hundert Jahren oder mehr eine Aufführung wohl aussah. Denn aus den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gibt es kaum aussagekräftige Bühnenfotos. Zu wenig ausgereift war die Fotografie, um während einer Aufführung scharfe, lichtstarke Abbildungen zu ermöglichen. Umgekehrt ist das Verhältnis nach dem 2. Weltkrieg: Da gibt es zwar jede Menge, freilich meist schwarzweiße Fotos, aber oft kaum Modelle oder gezeichnete und gemalte Entwürfe.

Frühe Inszenierungen und Bühnenbilder am Puls der Zeit!

So können wir Max Reinhardts erste, in privatem Rahmen stattfindende Inszenierung, Oscar Wildes Salome (1902), oder einen Entwurf Max Kruses zur Uraufführung von Hofmannsthals „Elektra“ (1903) sehen, aber auch Bühnenbilder seiner frühen Offenbach-Operetten-Inszenierungen (Orpheus in der Unterwelt, München 1906, und Die schöne Helena, Wien 1911). Sogar bei Maurice Maeterlincks Pelléas und Mélisande führte Reinhardt 1903 Regie. Mit diesen drei frühen Inszenierungen war er nah am Puls der Zeit, auch was die Entstehung der sogenannten Literaturoper anging, die mit eben diesen Stoffen und Opern von Debussy und Strauss ihre erste Blüte erlebte. 1920 gründete Reinhardt mit Hugo und Hofmannsthal und Richard Strauss die Salzburger Festspiele, deren 100-jähriges Jubiläum heuer unter anderem mit der Hofmannsthal/Strauss‘schen Elektra gefeiert wird.

“Oper ist völlig irreal und der Urform des Theaters heute am nächsten”, so Gustav Gründgens 1932

Ende der 1920er Jahre sollten im Musiktheater in Berlin noch Fledermaus und Hoffmanns Erzählungen in der Regie von Reinhardt folgen, letztere mit wenig Erfolg. Umgekehrt beauftragte Reinhardts Gegenspieler Jessner Reinhard Bruck mit diversen Operetten-Inszenierungen, in denen Richard Tauber die Titelpartie sang: Von der deutschen Erstaufführung von Franz Lehárs Paganini (1926) und der Uraufführung von dessen Zarewitsch (1927) legt der Katalog mit zwei schönen, raren Fotos Zeugnis ab. Das Wort von Karl Kraus, dem Tauber 1936 „leharisiert“ erscheint, wird in einem Brief Kortners an seinen Bühnenbildner Teo Otto (der 1960 den legendären Rosenkavalier in Salzburg ausstattete) angesichts von Gründgens‘ Darstellung des Philipp II. und des Wallenstein noch zugespitzt – als „Verleharisierung von Stück und Mittelpunktfigur“. Dem steht das ambivalente, prägnante Wort von Gustav Gründgens aus dem Jahr 1932 entgegen: „Oper ist völlig irreal und der Urform des Theaters heute am nächsten.“

Drehbühnen schon 1909 im Einsatz!

In der Ausstellung dreht sich im Modell der legendäre Wald von Reinhardts Berliner Sommernachtstraum-Inszenierung aus dem Jahr 1905. Ihr Einsatz wird im Begleitbuch ausführlich erörtert. Ganz anders, aber nicht weniger realistisch und üppig ausgestattet ist die 1935 im amerikanischen Exil zusammen mit Wilhelm Dieterle erarbeitete Verfilmung des Shakespeare-Stücks mit Mendelssohns Musik, arrangiert von Erich Wolfgang Korngold. Eine Drehbühne für die verwinkelten engen Gassen einer mittelalterlichen Stadt verwendete Reinhardt auch 1909 in Berlin für Goethes Faust I (das Modell dazu war 2018 in der Ausstellung „Faust Welten“ des Theatermuseums zu „Goethes Drama auf der Bühne“ zu sehen). 1933 ließ sich der Regisseur von Clemens Holzmeister, dem Architekten des Großen Festspielhauses, in die Salzburger Felsenreitschule eine opulente „Faust“-Stadt bauen, die Stilelemente aus Salzburg und Umgebung in die Architektur einfließen lässt und von der Renaissance geprägt ist.

Claudia Blank, Direktorin des Museums, Kuratorin der Ausstellung und Autorin des 424 Seiten starken, reich bebilderten Katalogs (Henschel, 38 Euro) zieht vielfältigste biographische und ästhetische Linien auch zwischen den Generationen. In der Ausstellung ist dafür im langgestreckten Untergeschoss viel Platz – auch für informative

Texttafeln, die Äußerungen der Jüngeren gegenüber ihren Vorbildern dokumentieren, an den sie sich teilweise zeitlebens reiben. Im Buch werden die wichtigsten dieser Bezüge unter dem Titel „Intention und Ästhetik“ vor allem im zentralen Kapitel „Freude versus Moral“ auf 125 Seiten beleuchtet. Die in der Ausstellung wunderbar konzentrierten, inhaltlich und damit optisch gegeneinander gestellten Bühnenbildentwürfe verschieben allerdings – anders als im Katalog – das Thema „Regietheater“ erheblich in Richtung „Bühnenästhetik“. Dankbar ist man für jeden einzelnen Entwurf eines Alfred Roller, der unter anderem die Uraufführung des Rosenkavalier ausstattete, von Teo Otto oder Caspar Neher. Dessen Bühnenbild zu Alban Bergs Wozzeck aus Anlass der Wiedereröffnung der Wiener Staatsoper 1955 konnte man noch dreißig Jahre später bei der letzten Aufführung dieser Produktion bewundern: Das war lebendiges Museum!

Fotos aus und Modelle zu Inszenierungen von Peymann, Stein und Zadek bilden den letzten Raum der Ausstellung. Im Katalog sind sie zusammen mit den historischen Bühnenbildentwürfen aber verteilt. Er vergleicht die Theater-Männer unter verschiedenen Aspekten miteinander: So geht es unter „Laufbahnen“ um den Regisseur als Schauspieler sowie Studium, Regie(-Assistenz) und Intendanz oder um „Arbeitsstil und Probenarbeit“, schließlich um „Inszenierungsstil“ und abschließend um das Repertoire.

Vielleicht widmet das Theatermuseum dem Regietheater in der Oper einmal eine eigene Ausstellung

Im Zusammenspiel von Katalog und Ausstellung wird das Thema historisch gut und vielfältig aufgearbeitet, auch wenn es aus verschiedensten Gründe nicht ins Heute verlängert und auf das (vor allem Musik-)Theater eines Hans Neuenfels, Peter Konwitschny, Ruth Berghaus, Andrea Breth oder Vera Nemirova verzichtet wird. Vielleicht widmet das Theatermuseum dem Regietheater in der Oper – beginnend etwa mit den legendären, modernen Aufführungen der Berliner Krolloper 1927-1931 – einmal eine eigene Ausstellung.

Ein Feigenblatt sind leider die subjektiven 18 Seiten „Nachwort in die Zukunft“ am Ende des Katalogs von C. Bernd Sucher, dem langjährigen Theaterkritiker der Süddeutschen Zeitung. Immerhin werden hier Schlingensiefs „Parsifal“ und Castorfs wie Kriegenburgs „Ring“ (Bayreuth und München) kurz angerissen, Nurkan Erpulat, Florian Fischer und Ersan Mondtag gewürdigt, sowie etwas ausführlicher der 1978 geborene David Bösch. Er inszenierte an der Bayerischen Staatsoper nach seinem grandiosen L’elisir d’amore (2009), einer Säule des Repertoires, mit Erfolg auch Mozarts Mitridate (2011), Monteverdis L’Orfeo (2014) und Wagners Meistersinger (2016) sowie Janáčeks Schlaues Füchslein für die junge Generation des Opernstudios. Mit einer platt veralberten Smetanaschen Verkauften Braut enttäuschte er vor Jahresfrist freilich herb. Aber das ist eine andere Geschichte.

Deutsches Theatermuseum München, Galeriestr. 4a (Hofgartenarkaden). Die Ausstellung ist noch bis zum 11. April 2021 zu sehen.