Am 21. Februar wurde am Theater Basel die Uraufführung von „Diodati.Unendlich“ gefeiert (siehe auch gesonderter Bericht). Und am Tag danach bin ich mit Holger Falk im Unternehmen Basel Mitte verabredet. Der gebürtig aus Regensburg stammende Bariton hat gestern in der Rolle Lord Byrons gesteckt. Eine zentrale Rolle der neuen Musiktheaterproduktion von Michael Wertmüller. 11 Uhr ist gewagt früh, denn die Premierenfeier am Theater Basel ging bis 5 Uhr morgens… Dennoch ist er absolut pünktlich zur Stelle. Vor ihm ein Kaffee und zwei Croissants.

Beißen Sie mal tüchtig hinein! Passt doch zu gestern (Lachen). Die Anstrengung steckt noch in den Knochen?

Holger Falk: Vor allem die Proben. Das waren sechseinhalb Wochen sechs bis acht Stunden Proben am Tag! …

Das ist aber doch nicht normal!

Sechs Wochen sind schon normal. Wir hatten aber schon eine musikalische Probe im Dezember davor. Also waren es sieben Wochen. Das Verrückte ist, dass du bei einem so komplexen Werk völlig ‚überprobt‘ bist. Aber du brauchst jede Probe! Sonst kriegst du es gar nicht hin!

Überprobt in dem Sinne, dass es den Körper und den Geist total stresst. Mit so einer Regie, die so genau und fein arbeitet, kriegst du es nicht hin, auch weil die Musik allein schon so komplex ist.

Sie sind auch schauspielerisch ganz schön gefordert. Ich denke an die eine Stelle, wo sie kopfüber die Metalltreppe von diesem übrig gebliebenen Gestell runter robben. Bodywork mit Liegestützen! Und dann verteilen Sie eine Orange auf ihrem Körper, das sind extreme Momente, schon allein vom Zuschauen her. War es schwer für Sie, sich die Rolle des Gordon George Lord Byron einzuverleiben?

Also ich habe vorher eine große Bio über Byron gelesen. Wir wollten aber nicht eine historische Figur erschaffen, sondern eine Figur, die sich an der Musik orientiert. Eine zeitgenössische Person. Das bedeutet nicht, dass der historische Byron nicht auch immer wieder durchscheint. Byron ist ja ein Mythos gewesen. Ein romantischer Held! Wenn man sich aber mit seinem Leben beschäftigt, merkt man, so war sein Leben nicht. Er hat ein gebrochenes Leben geführt. In der Inszenierung gibt es eine Verdichtung auf den Hedonismus, auf das ‚das Leben fressen wollen‘ in jeder Beziehung, wie der Text von Dea Loher sagt, es ist glaube ich auch ein Byron-Zitat, „das große Ziel des Lebens ist empfinden!“ zu spüren, dass wir existieren, das ‚sich spüren wollen!‘ Das steht im Zentrum dieser Figur, wie wir sie auf der Bühne erschaffen wollen, in all ihrer körperlichen und sinnlichen Dimension.

Er war ja auch ein Dandy, ein Frauenheld, der es sich aufgrund einer Erbschaft leisten konnte, so zu leben. Das hat ja auch diese Schlagseite. Da hängen fünf im Raum, sind reich bis unter die Haarspitzen, leisten sich ein Leben voller Drugs, Sex, der Rock‘n Roll – kam dann auch ein bisschen in Anführungszeichen aus dem Graben. Damit kann man sich identifizieren?

Ne, ich bin nicht reich aufgewachsen. (lacht) Allenfalls etwas reich an Talenten… (lacht) In diesem Sinne kann ich mich da nicht identifizieren. Was ich schon habe, bei all den Rollen, die ich mache, dass ich auf innere Gefühlssituationen zurückgreife. Sonst könnte ich das nicht darstellen. Das ‚Grenzen-sprengen-wollen‘ in einer irrsinnigen Lust des Augenblicks, leben wollen, das kenne ich von mir selbst. Das ist dann der Punkt wo ich angreifen kann.

Vielleicht mit etwas anderen Exzessen. Ich wusste gar nicht, dass Laudanum Opium ist, das habe ich in dem Stück gelernt. Es geht bei einer Rolle auch um Wahrhaftigkeit. Wie finden Sie als Sänger in eine Rolle hinein, um sie wahrhaftig ausführen zu können?

Womit ich mich in diesem Stück am Anfang schwer getan habe, war die Konzeption. Der erste Teil sollte so puppenhaft sein. Die Figuren sollen wie Marionetten oder geklonte Wesen in diesem CERN Forschungsinstitut wirken. Sie sind also überzeichnet. Jede Geste, die Mimik ist schrill und groß. Das widerspricht eigentlich meiner grundsätzlichen Haltung der Schauspielerei gegenüber, weil ich mich bemühe, feine Differenzierungen entstehen zu lassen. Jede Gestik, Mimik die du machst ist schon zu viel. Im ersten Teil war es so gewollt. Es sollte künstlich wirken, es wird aber gebrochen. Im zweiten Teil findet eine eher menschliche Annäherung statt. Die Figuren versuchen sich selbst zu erschaffen. Zu ihrer Frage der Wahrhaftigkeit: Ich denke, dass es wie in jeder Kunst ist. Der künstlerische Prozess ist eine Idee. Und du versuchst sie zu realisieren. Ihr einen Körper zu geben, in der Bildenden Kunst, Malerei, im Theater, in der Musik. Der Prozess ist eine Annäherung. Der Körper gibt dir Informationen. Wenn ich singe, möchte der Körper wo hin, der Geist manchmal woanders hin. Der Prozess ist, dass es sich integriert. Du kannst das nicht ‚machen‘! Irgendwann verwebt es sich. Und im besten Falle fühle ich mich dann als Gefäß, wo es hindurchgeht. Dann ist es kein Problem. Dann ist der Moment erreicht, wo es passiert.

Der Komponist Michael Wertmüller hat im Vorfeld gesagt, dass er Lord Byron liebe, die Person von Percy Shelley hingegen empfinde er als kalt und abgeklärt. Gab es Neid?

Eigentlich nicht, weil Rolf Romei, der den Percy Shelley singt, macht das grandios. Percy Shelley ist in der Oper als reiner Idealist dargestellt, der von hehren Zielen spricht, philosophisch ist. Und natürlich identifiziert sich Wertmüller, der ja selbst ein ausufernder Mensch ist, ja, viel eher mit Byron. Der war auch sein Jugendheld. Percy wird aber nicht denunziert. Aber natürlich ist Byron die eindeutig fleischlichere Figur.

Wobei er bei den Exzessen mitmacht. Beide brechen gemeinsam in heftige Trinkliedern aus und huldigen den Drogen. Wer war denn bei der Erarbeitung der Rollen wichtiger, die Regisseurin oder eher der Dirigent? Hatten Sie auch eigene Vorstellung, die sie hineinbringen durften oder war alles sowieso ein work-in-progress?

Eher letzteres. Bei guten künstlerischen Prozessen kann man das gar nicht messen, wer wie viel einbringt. Es ist ein Teamwork. Jeder bringt sich ein, so gut er kann. Bei einer Uraufführung ist auch die Auseinandersetzung mit dem Komponisten sehr essentiell. Was ich sehr schätze. Ich war im Vorfeld mit Michael im Kontakt, auch, weil wir uns kennen. Ich weiß, dass er viele Sachen schreibt, die zwar exorbitant grenzwertig komponiert sind, die er aber auch für mich komponiert hat. Er weiß, was ich für Möglichkeiten habe. Er kennt meinen Ambitus. Es ist alles extrem hoch für einen Bariton. Viel Kopfstimme, auch in der Mischstimme und Vollstimme. Er weiß, dass ich ein hoher Bariton bin. Und auch viele Farben machen kann. Er weiß, dass ich sehr viel mit Sprache umgehe, mein Part ist sehr textlastig, während Mary Shelley so eine reine lyrische Partie ist, die viel schön singt. Und dieser Prozess, das macht eine Uraufführung wertvoll. Und dass ich das Privileg habe, mit dem Komponisten zusammen eine Partie mit-zu-erschaffen, noch bevor die Proben beginnen.

Das heißt, er hat gut für Sänger geschrieben?

Michael schreibt eigentlich sehr instrumental. Er ist nicht jemand, der mit dem Singen an sich verbunden ist. Aber er kann Charaktere musikalisch extrem gut ausdrücken. Da er mich und bestimmte Möglichkeiten gut kennt, hat er das beim Komponieren im Kopf gehabt.

Nochmal konkret gefragt, welche Rolle spielt die Regisseurin, welche der Dirigent?

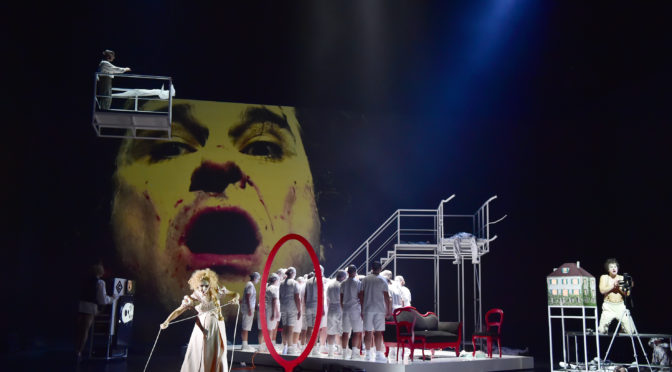

Der Dirigent Titus Engel ist ja ein Phänomen. Diese Partitur ist so komplex, ist so vielschichtig, du musst eine enorme Übersicht haben, um das alles zusammen zu halten. Er war bei allen Proben dabei, auch bei den Klavierproben. Da brauchst du auch jemanden, der mitdirigiert, Einsätze gibt, mitspricht, weil am Anfang des Prozesses, wenn du das Zeugs noch nicht auswendig kannst, und dich in die Szene schmeißt, das ist ja eine ungeheuerliche Überforderung am Anfang. Da brauchst du die Hilfe von allen Seiten. Der Dirigent ist da unheimlich wichtig. Und Titus ist echt die Ruhe selbst. Er hat mal gesagt, er begreift sich im Boulezschen Sinne als Ingenieur, der die Organisation eines Stückes hält. Und das ist unglaublich wichtig. Und die Regie hat hier eigentlich – das habe ich gar nicht erwartet, weil das Stück schon so komplex ist; ich dachte, wir werden mehr so dem Drive der Musik folgen – aber die Regie hat hier eine wirklich komplett eigene Geschichte erfunden. Das CERN und die Diodati-Gruppe werden als eine kausale Geschichte verknüpft. Das ist ja im Libretto gar nicht vorgegeben. Es sind zwei parallel laufende Geschichten: die, die sich mit der Kreatur der Welt, des Universums beschäftigt, auf der CERN-Seite. Und mit der Erschaffung philosophischer menschlicher Existenz auf der Diodati-Seite. Das sind Parallelstränge. Lydia Steier hat das verknüpft. Da war ich am Anfang total skeptisch, ob das klappt. Ich finde, es ist doch aufgegangen…

Mit den weißen Gestalten, die sich auf Notiztafeln alles aufschreiben. Aber das Finale ist doch sehr, ja, fast christlich geraten? Sehr apotheotisch. Wie war war das für Sie, Sie waren ja im Finale mit sich selbst beschäftigt, haben die Orange dann auch noch gegessen…

Da bin ich dann erstickt!!!! (Lacht)

Erstickt! Also Lungenentzündung durch Orange! Lord Byron ist ja an Lungentzündung gestorben… Wie haben Sie das empfunden, wie das alles zusammen kommt?

Also zur Struktur: Wertmüller hat das mit einem Goldenen-Schnitt-Prinzip konstruiert. Die Oper beginnt mit einer hohen Dichte an Diodati-Szenen, die nehmen ab, die CERN-Szenen nehmen zu. Die letzten 20 Minuten sind nur noch Chor und Orchester musikalisch vorhanden. Vom Menschlichen geht es ins Universelle. Ins Kosmische. Sie nennen es religiös? Ja, kann man schon so sehen. Ich sehe es so, dass er versucht hat, dieses Urknallartige… am Schluss ist das ja eine kosmische Musik, die er über Nichts und Leer und Alles, die Kehrseite des Nichts, entwirft. Das ist wahnsinnig, was er tut. Es ist im allerbesten Sinne Filmmusik.

Also Steamboat Switzerland war im ersten Teil eher die Diodati-Ebene. Mich hat im ersten Teil erstaunt, dass die Gesangsebene gar nichts damit zu tun zu haben schien. Oben wird gesungen und unten wuselt der Elektro-Death-Metall-Sound… im Gegensatz zum zweiten Teil, wo es auch viel mehr Orchester gab. Wie haben Sie das empfunden?

Ich persönlich habe das nicht so wahrgenommen. Aber man ist ja auch im gewissen Sinne betriebsblind, wenn du das über Wochen machst. Für mich ist es total verwachsen, und ich finde es interessant, dass Sie beim ersten Mal das so hören, aber ich kann nicht viel dazu sagen…

Hatten Sie denn den Eindruck, dass das Orchester Ihnen Impulse gegeben hat?

Ja, eindeutig! Auch diese vielen Schnitte und Sprünge, wo der orchestrale Klang in den Steamboat-Switzerland-Klang überspringt. Im Bild 6. Das ist die Nummer, wo wir über die Philosophie sprechen, wo jeder seine Philosophie erklärt, wo Byron auf den Tisch springt und sagt, ich will in den Krieg ziehen, ich möchte nicht nur Worte, sondern auch Taten haben. Und Mary spricht über die Zukunft des Menschen, der seine Freiheit bekommen soll. Und dann spricht Doktor Polidori, der bis jetzt noch gar nichts gesagt hat, und es kommt dieser Metallsound. Eine Charakterisierung von Polidori, der ja den ersten Vampir-Roman geschrieben hat. Er hat sich früh umgebracht und hatte eine existentielle Art, dem Leben zu begegnen. Eine Schroffheit. Da finde ich es überdeutlich, wie Wertmüller die Figuren über den Klang charakterisiert.

War die Partitur schwer zu lesen?

Nein, die Partitur ist sehr konservativ geschrieben. Es gibt kaum grafische Elemente. Es bewegt sich in unserem gewohnten System. Ich fand das sehr angenehm, dass er die Effekte, die er haben will, in unserem gewohnten System unterbringt! Das macht‘s für den Musiker einfacher.

Und der Umgang mit der konkreten Poesie, wie Wertmüller dieses: AAAa Bang Bang, Big Bäng… nennt, wie fanden Sie das?

RumsWurm!Wrmee … (lacht) Das sind Wortspiele… Ich finde, das bricht es auch so schön. Ich habe eher Skepsis gehabt, dass in dieser Oper soviel über philosophische Ideen gesprochen wird. Mein Gott, das kann ja langweilig werden, wenn immer übers Menschsein gesprochen wird. Ich finde, Michael hat es super durchbrochen mit diesen absurden Spielereien. Und mit Sachen, die total irdisch sind, die Trinklieder oder die WrmsWrms-Stelle. Die ist eigentlich ein Barbershop-Quartett. Und Polidori singt dazu eine Base-Line. Eine fantastische Idee, das mitten so rein zu setzten. A capella!

Waren Sie eigentlich mal im CERN?

Nein, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich nie für Physik interessiert.

Das musste dann eher die Videospezialistin herausbekommen, wie es in dem Tunnel aussieht.

Die Aussage des Stücks, fern von dem Hedonistischen. Warum soll ich mich mit den fünf Leute auseinandersetzen, die das Leben auskosten in einem Moment, in dem die Welt eigentlich scheinbar untergeht?

Wenn ich eine Antwort geben würde, wäre es Hybris. Kunstwerke sind dann kraftvoll, wenn sie etwas zeigen, was eine Offenheit hat und jeder seine Welt andocken kann. Jeder hat seine Fragestellungen. Je offener ein Stück bleibt in seiner Rezeptionsfähigkeit, desto kraftvoller ist es. Ich könnte, nur sagen, für mich bedeutet es das und das…

Ja was bedeutet es für Sie, jenseits des bereits erwähnten Hedonismus?

Dieser Hedonismus ist ja nur das, was Byron auf seiner Lebensflucht…, er versuchte, so zu überleben. Es ist nur ein Aspekt der Oper. Jede Figur hat einen anderen Ansatz. Bei mir steht die musikalische Umsetzung der Gespräche im Vordergrund, die Farbigkeit des Lebens, die darin gipfelt, dass man sich bei der Oper überlegt, wie entsteht etwas. Wie in dem Gespräch, das wir jetzt führen. Wir tauschen uns aus, und etwas Neues, Gemeinsames entsteht. Das passiert auf der Diodati-Ebene. Es ist ja wahnsinnig, was da entstanden ist in diesem Sommer…

Der Horror …!

Ja!!! Der Vampir-Roman, Frankenstein und Lord Byron hat seinen „Child Harold“ geschrieben. Die sind unglaublich kreativ gewesen. Dann diese CERN-Ebene, dass man auf eine wissenschaftliche Art versucht, das Entstehen von Materie zu entdecken. Sich dem anzunähern: wie entstehen Dinge eigentlich? Und das ist auch auf der musikalische Ebene gelungen, dass viele Farben entstehen. Im besten Sinne Postmoderne!

… Pop und Metall inbegriffen… Konsolidieren, Dinge zusammen bringen machen Sie derzeit auch mit Eisler-Liedern. Drei CDs sind schon erschienen. Warum Hanns Eisler und Politische Kunst?

Während meines Studiums habe ich den Komponisten kennengelernt und habe immer schon gern Lieder gesungen. In der Bibliothek habe ich gesucht. In Westdeutschland wurde er gerade an Hochschulen ja nicht gepflegt. Ich habe mir die Gesamtausgabe durchgeblättert. Dann ist es wieder verschwunden. Und in meiner Partnerschaft mit Steffen Schleiermacher wieder aufgetaucht. Steffen kommt aus dem Osten und ist in der Eisler-Tradition aufgewachsen. Wir haben was gemacht, und ich habe gemerkt, das interessiert mich, weil Eisler auf höchstem Niveau komponieren konnte, aber eine bewusste Reduktion macht, puristisch und delikat gearbeitet hat. Das sind fast wieder Volkslieder geworden. Nicht übermüllt. Und nachdem Eisler die 12-Ton-Schönbergphase hinter sich gebracht hat, hat er Melodien geschrieben und erfunden, wie es das seit Schuberts Zeiten nicht mehr gegeben hat.

Eine Chance, für Ihre Stimme?

Ganz toll! Bei Eisler gibt es jegliche Farbe. Und das muss ich nicht mal machen. Es ist so gut komponiert, dass es von selbst kommt. Ich habe ab 1. März eine Professur, die heißt Liedinterpretation und Zeitgenössische Musik. Als ich das gelesen habe, dachte ich zuerst, das widerspricht dem, was ich lehren will. Dass man eben nicht interpretiert, sondern dass man versucht, das Stück zu integrieren und kein Kopfkonzept draus macht. Es muss organisch von selber kommen. Das ist bei Eisler genial. Der Text steht im Vordergrund. Das ist die Eisler-Faszination. Und dann haben wir gesehen, es gibt keine Gesamtaufnahme. Es gibt diese alten Aufnahmen aus der DDR-Zeit. Da ist der schauspielerische Aspekt mehr im Vordergrund. Wir wollten das also neu machen und mussten nur das Label ein bisschen überzeugen. Jetzt sind sie ganz froh, dass wir es gemacht haben.

Ein Schallplattenpreis ist ja schon dabei rumgekommen. Spiegeln wir das, was Sie gerade über Interpretation gesagt haben, zurück auf die Oper. Was Sie da gesanglich veranstalten ist doch nicht natürlich! Diese Brüche, diese Sprünge, das Umswitchen auf Kopf- und Sprechsstimme. Widerspricht das nicht Ihrer Idee?

Das ist jetzt eine gute Frage. Weil in mir widerspricht sich‘s nicht. Aber wie erklär ich Ihnen das? Und den vielen anderen? Vielleicht sind es zwei Seiten von einer Medaille. Es ist ein Gegensatz, das extrem Komplexe, Artifizielle auf der Opernbühne, was ich sehr gerne mache. Das über meine Grenzen hinaus gehen. Und das Exaltierte zu wagen. In meinem Liedleben mag ich das unheimlich Schlichte und Einfache. Zwei Antagonisten, die sich befruchten…

Neue Musik! Wie sehen Sie die Entwicklung in der Neuen Musik? Wird da neues erfunden oder sind es doch nur immer Vergleiche, die man sucht, um zurecht zu kommen?

Ich finde es gar nicht wichtig, etwas Neues für die Stimme zu finden. Es geht um zeitgemäßen Ausdruck. Ich finde es wichtig, dass mehr zeitgenössische Werke entstehen. Die Crux in unsere Zeit ist, dass 90 % altes und nur 10% Neues gemacht wird. Das war früher anders.

Ich habe in den letzten sechs Tagen 5 Uraufführungen gehört!

Dann suchen Sie das!!!

Es gibt sie!!

Aber wenn Sie es statistisch betrachten. 5% der Stücke sind neue. 10% der letzten 50 Jahren und der Rest ist hunderte von Jahren alt. Eine Gewichtung, wo ich gern helfe, das zu transformieren. Die Berührungsangst zur Neuen Musik ist da, weil in der Nachkriegszeit so ein radikaler Bruch mit der Ästhetik vollzogen wurde. Das ist aber nicht mehr so. Heute wird extrem sinnlich komponiert. Ich sehe es als meine Aufgabe als Sänger und als Lehrer, die Sänger dafür zu gewinnen. Sie zu überzeugen, dass es etwas Tolles ist und man sich nicht die Stimme kaputt macht, sondern man mithilft, das zu erschaffen.

Welche Literatur haben Sie dabei im Kopf?

Das kann ich nicht auf ein Stück reduzieren. Was ich sehr gemocht habe, war die Zusammenarbeit mit Peter Eötvös, „Paradise relaoaded“ und „Der Goldene Drache“. Das war in Frankfurt. Von den Klassikern, Hans Werner Henze, immer bereichernd. „El Cimarron“, ein Stück für einen Sänger, sehr farbig. Da kannst Du eine Geschichte erzählen und was für eine. Die eines verlorenen Sklaven. Oder die „Songs for a mad king“ von Maxwell Davis, sehr exaltiert und so berührend, weil man diese Gebrochenheit dieses verrückten Menschen direkt mitteilen kann. Das mag ich an der Musik der letzten 50 Jahren, das wir keine Rücksicht mehr nehmen müssen auf die Korsette aus der Romantik. Es muss jetzt nicht immer schön sein. Seufzer, Schreien, Hauchen, Sprechen… ein Gewinn!

Und welche Uraufführung steht an?

Das nächste Stück ist eine Uraufführung von Manfred Trojahn. Das ist ein Stück fürs kommende Beethovenfest. 100 Jahre Beethovenfest. Das ist ein Musiktheater für einen Sänger nach einem Text von Hugo von Hoffmannsthal, der Chandos-Brief, wo Hoffmannsthal eine fiktiven Schriftsteller einen Brief an Francis Bacon verfassen lässt, und über seine Schwierigkeit spricht, nach einem Erfolgsstück ein weiteres zu schreiben. Die Unmöglichkeit Kunst zu reproduzieren. Sehr gewagt. Aber Trojahn hat es gemacht. Ein Stück wo ich alleine auf der Bühne stehe und einen Brief schreibe…

Wieder eine berühmte Briefsszene!!!!

Ja, genau, die wird an der Oper Bonn aufgeführt. Die Premiere ist in einem Jahr. Und ich habe mich auch entschieden, mehr Liederabende zu machen. Im April mache ich ein venezianisches Gondoliereprogramm, zusammen mit einem kleinen Barockorchester und Klangaufnahmen aus Venedig. Merzouga heißen diese Klangkünstler, aus Köln sind die. Eva Blanco und Janko Hanushevsky.